Diablo IV representa el retorno de una de las franquicias más influyentes del género de acción y rol. Desarrollado por Blizzard Entertainment, el título busca recuperar la esencia oscura y gótica que caracterizó a sus primeras entregas, tras un Diablo III que, pese a su éxito comercial, dividió a los seguidores más veteranos. Esta cuarta entrega propone una mirada más sombría y madura del universo de Santuario, apostando por una estructura de mundo abierto y un tono narrativo más contenido, pero cargado de simbolismo y desesperanza. Su lanzamiento marcó un momento clave para la saga, ya que debía demostrar que Blizzard aún era capaz de conjugar ambición técnica, dirección artística y profundidad jugable dentro de un marco contemporáneo.

El legado de Diablo siempre ha girado en torno a una idea clara: la lucha eterna entre los Cielos y los Infiernos, con la humanidad atrapada entre ambas fuerzas. En ese contexto, Diablo IV pretende reconcilia

r la nostalgia de los jugadores de antaño con las expectativas de un público moderno, más acostumbrado a la persistencia online, la progresión constante y los mundos interconectados. El resultado es un juego que combina elementos clásicos del “hack and slash” con mecánicas propias de un entorno multijugador masivo, explorando nuevas fronteras sin abandonar del todo su ADN. Esta ambición, sin embargo, no está exenta de riesgos, pues cada innovación convive con la necesidad de mantener intacto el espíritu de una saga que ha definido durante décadas el género de los ARPG.

La trama de Diablo IV se sitúa varios años después de los acontecimientos de Diablo III, en un mundo que intenta recomponerse del caos dejado por las guerras entre ángeles y demonios. En este contexto de ruina y desesperanza emerge Lilith, la Hija del Odio, quien regresa al mundo de los mortales para reclamar lo que considera suyo. Su figura domina la narrativa con una presencia magnética, ambigua y profundamente humana, representando tanto la tentación como la salvación para un pueblo que ha perdido toda fe. La historia se articula alrededor de su influencia, y el jugador, encarnando a uno de los cinco arquetipos disponibles, se convierte en el testigo y ejecutor de una nueva etapa de conflicto.

El tono narrativo es más sombrío y terrenal que en anteriores entregas. La trama se apoya en un enfoque más íntimo, centrado en la corrupción, la culpa y el sacrificio, alejándose del maniqueísmo clásico de la serie. Los diálogos, más mesurados, construyen un universo en el que no hay héroes absolutos ni villanos unidimensionales. El ritmo, aunque irregular en ciertos momentos, logra mantener la atención gracias a un notable trabajo de ambientación y a una dirección narrativa que sabe cuándo dejar respirar la acción. A pesar de no reinventar la estructura de misiones del género, Diablo IV logra dotar a su historia de una cohesión y madurez emocional que la distinguen dentro de su propia franquicia.

La jugabilidad de Diablo IV constituye su núcleo más sólido y, al mismo tiempo, su aspecto más ambicioso. Blizzard ha optado por un diseño de mundo abierto, una decisión que transforma por completo la forma en que se experimenta el universo de Santuario. Las regiones están interconectadas, permitiendo desplazamientos fluidos sin pantallas de carga, lo que refuerza la sensación de continuidad y escala. Esta apertura favorece la exploración y el descubrimiento, ya sea al recorrer aldeas devastadas, criptas olvidadas o parajes desolados plagados de enemigos. Sin embargo, también introduce ciertas tensiones entre la libertad del jugador y la estructura tradicional del género, que solía basarse en una progresión más lineal y controlada.

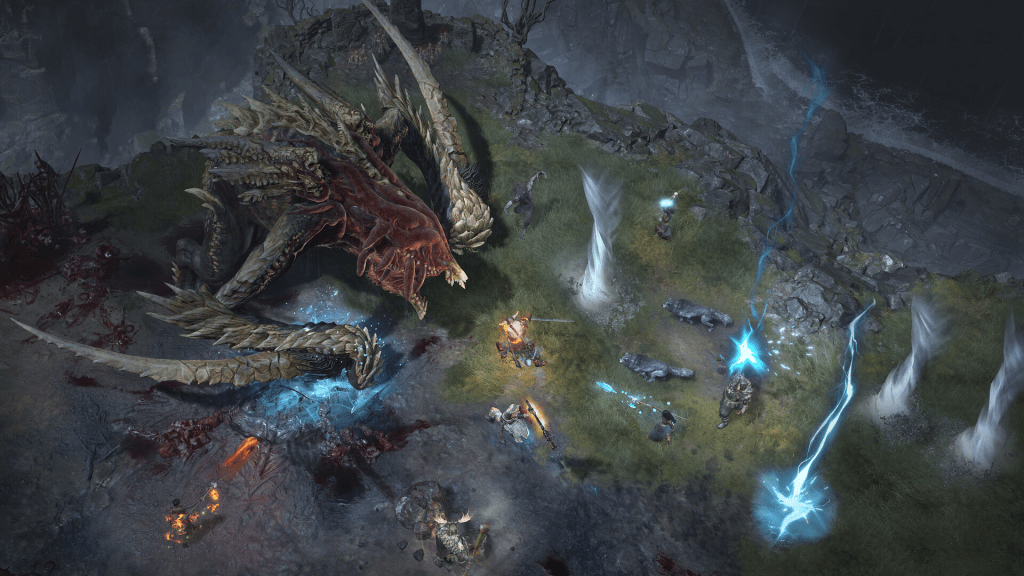

El sistema de combate mantiene la esencia directa y visceral que caracteriza a la saga. Cada clase ofrece una identidad clara, con estilos de juego que varían desde el control estratégico del Hechicero hasta la brutalidad del Bárbaro o la versatilidad del Pícaro. Las habilidades se desarrollan a través de un árbol de progresión que recupera parte de la flexibilidad perdida en Diablo III, permitiendo experimentar con distintas configuraciones sin penalizar la experimentación. El combate se siente más táctico, más pesado, con animaciones que transmiten impacto y una velocidad algo más contenida que en entregas anteriores, lo que favorece la planificación y el posicionamiento. La dificultad, ajustable, responde de manera dinámica al nivel del jugador, aunque en niveles más altos la curva puede volverse irregular, sobre todo en encuentros contra jefes.

La dimensión multijugador introduce nuevas capas de interacción. El mundo persistente permite encontrar a otros jugadores en tiempo real, participar en eventos públicos o unirse temporalmente para afrontar mazmorras o jefes de mundo. Este enfoque social aporta dinamismo, pero también diluye en ocasiones la sensación de soledad y desesperación que tradicionalmente definía la atmósfera de Diablo. Aun así, Blizzard logra equilibrar esa convivencia entre lo cooperativo y lo introspectivo, ofreciendo espacios para la colaboración sin imponerla. El sistema de botín, aunque familiar, ha sido refinado para reducir la saturación de objetos inútiles y fomentar una progresión más significativa, apoyada por la personalización visual y funcional del equipo.

El endgame, elemento crucial en un título de estas características, se apoya en una serie de actividades diseñadas para prolongar la experiencia: mazmorras pesadillescas, eventos estacionales y un sistema de progresión paralelo conocido como Páragon. Esta fase final ofrece contenido abundante, aunque no siempre equitativo en su calidad. Mientras algunas mecánicas resultan absorbentes, otras se perciben como repeticiones forzadas que apelan a la constancia más que a la creatividad. Aun así, el juego logra sostener la motivación gracias a su gratificante sensación de crecimiento y al equilibrio entre riesgo y recompensa que define su ciclo jugable. Diablo IV, en última instancia, se erige como una síntesis entre la tradición y la modernidad, un título que respeta sus raíces pero se atreve a mirar más allá de ellas, aunque no siempre con resultados uniformes.

Visualmente, Diablo IV ofrece una de las representaciones más coherentes y atmosféricas del infierno y la decadencia humana que se han visto en la serie. El motor gráfico logra combinar detalle técnico con una dirección artística de tono marcadamente gótico, que devuelve a la saga su identidad más oscura. Los escenarios destacan por su densidad ambiental: pueblos cubiertos de barro, criptas iluminadas por velas y vastos desiertos recorridos por ventiscas. Cada zona posee una paleta cromática propia, dominada por tonos apagados y fríos, que refuerzan la sensación de un mundo consumido por la desesperanza.

Las animaciones de combate y los efectos de partículas alcanzan un nivel notable, con transiciones fluidas entre habilidades y un diseño de iluminación que potencia la lectura visual en medio del caos. Los modelados de personajes, tanto principales como secundarios, presentan un nivel de detalle elevado, aunque algunos NPC menores muestran un acabado algo más irregular. Destaca especialmente el uso de cinemáticas en tiempo real, que integran de forma natural el aspecto del personaje del jugador y aumentan la inmersión narrativa. Sin llegar al virtuosismo técnico de otras superproducciones contemporáneas, Diablo IV compensa cualquier carencia con una consistencia estética y un sentido del tono que pocas obras del género logran mantener.

El apartado sonoro de Diablo IV actúa como el vehículo emocional que da coherencia a su mundo. La banda sonora, compuesta por temas melancólicos y atmósferas minimalistas, se aleja de la épica grandilocuente para abrazar una sonoridad más introspectiva. Los instrumentos de cuerda y viento crean paisajes sonoros que acompañan la soledad del jugador, reforzando la identidad trágica del universo. En las zonas de combate, los arreglos se intensifican, introduciendo percusiones graves y motivos disonantes que transmiten tensión sin recurrir al estruendo constante.

El diseño de efectos sonoros es igualmente destacado. Cada golpe, cada impacto mágico o chirrido de armadura posee un peso propio, contribuyendo a la sensación de fisicidad del combate. El sonido ambiental —el viento golpeando las ruinas, el murmullo de los aldeanos, el crujir de los cadáveres reanimados— aporta profundidad a la exploración. En cuanto al doblaje, el trabajo de voces se sitúa en un nivel alto, con interpretaciones contenidas pero convincentes. Lilith, en particular, destaca por una actuación que equilibra la seducción y la amenaza con sutileza. Aunque algunos personajes secundarios carecen de matices, el conjunto logra sostener el tono sombrío y melancólico del relato.

Diablo IV es un regreso ambicioso que consigue, en buena medida, reconciliar la herencia de la saga con las exigencias del presente. Su historia, centrada en la figura de Lilith y en la fragilidad de la humanidad, aporta una profundidad emocional inédita en la serie, aunque el ritmo narrativo tropiece en momentos puntuales. La jugabilidad, eje indiscutible del conjunto, se consolida como su mayor virtud: un sistema de combate sólido, flexible y satisfactorio, capaz de combinar la intensidad clásica con la libertad del mundo abierto. Pese a ciertos desajustes en la progresión y en la gestión del contenido final, el título ofrece una experiencia rica y absorbente.

En lo visual, la dirección artística consigue devolver al universo de Santuario su esencia más perturbadora, con una estética coherente que prioriza la atmósfera sobre el artificio. El apartado sonoro, por su parte, complementa esa propuesta con una composición sobria y un diseño de audio que enriquece cada detalle del entorno. En conjunto, Diablo IV no es solo una continuación, sino una reinterpretación del mito. Es un recordatorio de que la oscuridad de su mundo no proviene únicamente de los demonios que lo habitan, sino de las almas humanas que lo pueblan. Un juego que, con sus virtudes y contradicciones, demuestra que incluso después de décadas, el infierno puede seguir siendo un lugar fascinante al que volver.