DROP DUCHY llega en 2025 como una propuesta arriesgada dentro del panorama independiente, obra del estudio Sleepy Mill y publicada por The Arcade Crew. El juego parte de una ambición diáfana: combinar elementos clásicos de puzle con mecánicas estratégicas modernas —un enfoque híbrido entre Tetris, construcción de mazos (deck-building) y roguelite— para ofrecer algo fresco dentro de géneros ya muy trillados. En su lanzamiento ha atraído atención por esa mezcla de géneros dispares y su promesa de reinterpretar la mecánica de bloques para que cada caída tenga consecuencias estratégicas.

El contexto en el que aparece Drop Duchy ayuda a comprender su pretensión. En los últimos años el mercado indie ha visto una proliferación de híbridos que intentan reconfigurar fórmulas ya clásicas (los roguelites, los juegos de cartas o los puzles), intentando encontrar nuevas combinaciones que sigan sorprendiendo. En ese sentido, Drop Duchy se inserta dentro de esa tendencia evolutiva: no pretende reinventar de cero, sino subvertir expectativas dentro de marcos conocidos. Esa tensión entre lo familiar y lo innovador marca desde el inicio la experiencia que propone.

El título no cuenta apenas con una narrativa elaborada que respalde su mecánica; más bien, se apoya en la ludonarrativa: la ambientación medieval, los conceptos de duques y facciones, los recursos agrícolas y militares son vehículos para sostener el diseño de mecánicas que experimentan con la planificación espacial, la optimización y la toma de decisiones azarosas. De esta forma, la presentación formal es la de un relato mínimo sobre construcción de un dominio feudal, pero la verdadera sustancia del juego radica en su estructura interna y en la dialéctica entre azar y control.

En Drop Duchy, la historia es deliberadamente escueta: uno asume el rol de un señor o duque que ha de expandir y consolidar su dominio partiendo de terrenos, recursos y ejércitos. A lo largo de cada partida, el jugador recorre distintos territorios, enfrenta ejércitos adversarios, adquiere mejoras y expande su reino hasta asaltar el bastión enemigo. No hay trama de personajes con grandes giros ni líneas argumentales profundas: el sentido del progreso está intrínsecamente ligado a la progresión mecánica, no al relato externo.

Esa elección narrativa ha generado opiniones divididas. Por un lado, la sencillez del trasfondo hace que el juego se centre en su diseño, evitando distracciones innecesarias; favorece que los jugadores se concentren en la lógica de las piezas, los recursos y la estrategia. Pero por otro lado, es inevitable sentir que falta una dimensión más humana o motivadora: no hay personajes memorables, conflictos morales ni motivaciones más allá del “crecer el duchy”. En muchos tramos, uno siente que el trasfondo funciona más como escenografía que como motor narrativo.

Durante la experiencia de juego, esa ligereza narrativa favorece la fluidez —no hay interrupciones discursivas que disrumpan el engranaje mecánico— pero deja espacio para que el jugador proyecte sus propias historias o motivaciones: “¿cuál será mi dinastía ideal?”, “¿cómo usé estos recursos para proteger mi reino?”. En muchas ocasiones, esas pequeñas historias emergentes son más poderosas que cualquier narrativa prefijada. En ese sentido, la decisión de mantener la historia al margen puede considerarse acertada: no distrae, pero tampoco compromete en exceso la inmersión mecánica.

La jugabilidad es el eje sobre el que se articula toda la experiencia de Drop Duchy; es el terreno donde sus ambiciones se juegan y también donde aparecen las mayores tensiones. En esencia, el juego presenta un tablero de bloques descendentes al estilo Tetris: piezas compuestas por varios tipos de terreno (llanuras, bosques, montañas, ríos, etc.) caen desde la parte superior y deben ubicarse con rotaciones y desplazamientos laterales. Pero la diferencia clave con un Tetris convencional es que las líneas completas no se eliminan; en cambio, generan recursos relacionados con los tipos de terreno involucrados. Esos recursos —madera, piedra, trigo, etc.— son la materia prima que permite el desarrollo del dominio.

Superpuesta a esta mecánica, se añade la capa de cartas o edificios: cada carta representa una construcción o tipo de estructura que puede interactuar con el terreno circundante para generar producción adicional, cambiar terrenos o reclutar unidades. La colocación de esas estructuras, con sus efectos de combinación y sinergia con los terrenos próximos, es lo que transforma lo que podría ser solo un puzle en una pequeña estrategia espacial. La clave del éxito reside en hacer encajar las piezas de modo que maximicen recursos pero también generen oportunidades estratégicas para desplegar unidades y resistir ataques.

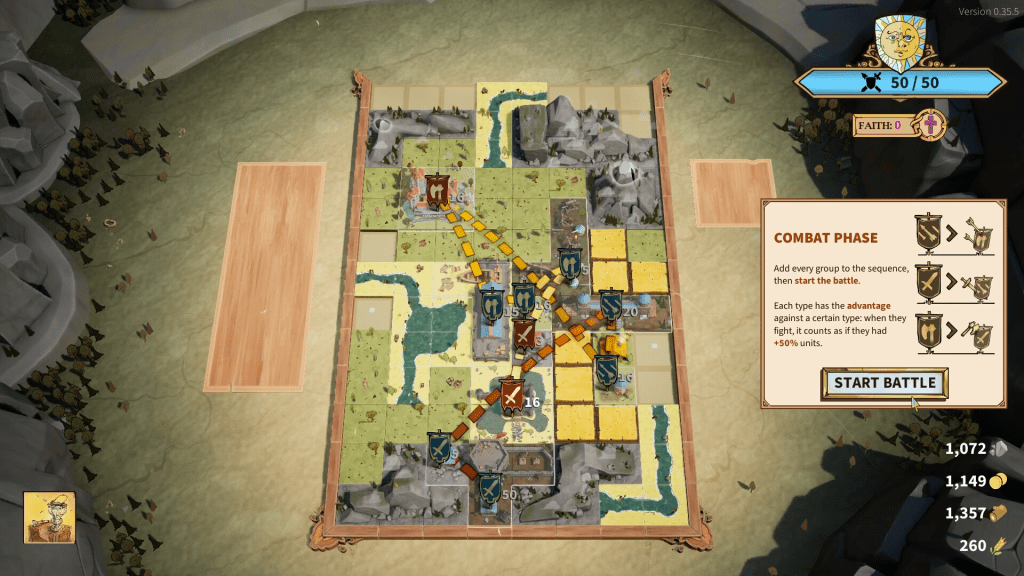

Cada ronda culmina en enfrentamientos: al terminar una partida de caída de bloques, si el enemigo tiene edificios militares en el tablero, se desencadena un combate automático basado en una suerte de rueda de fortalezas y debilidades entre tipos de unidades (un mecanismo tipo piedra-papel-tijeras). Si el jugador no logra eliminar a todas las unidades enemigas, su castillo recibe daño; si lo consigue, obtiene recursos adicionales o bonificaciones. Así, la tensión no es solo de eficiencia productiva sino también de supervivencia: cada partida importa.

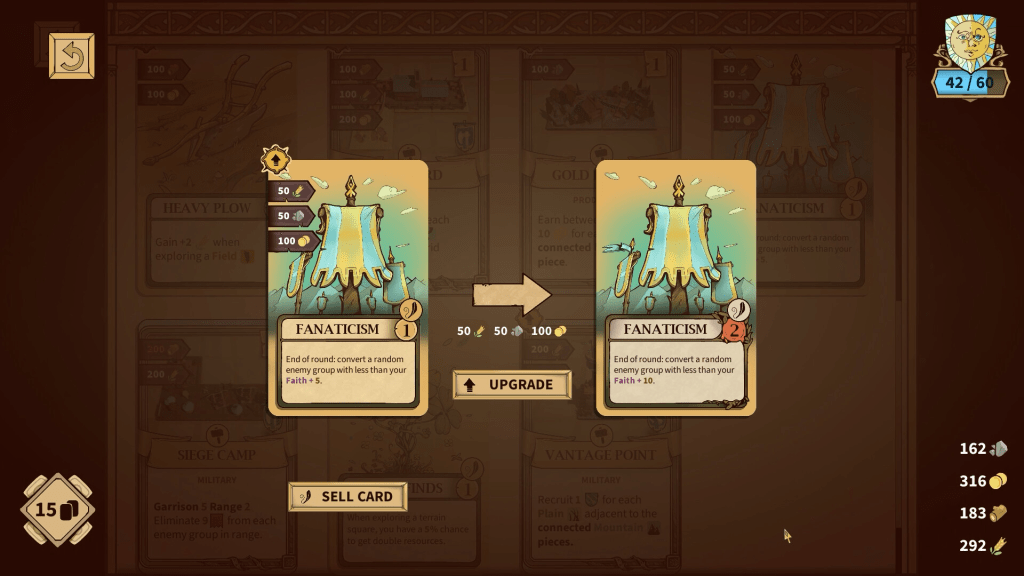

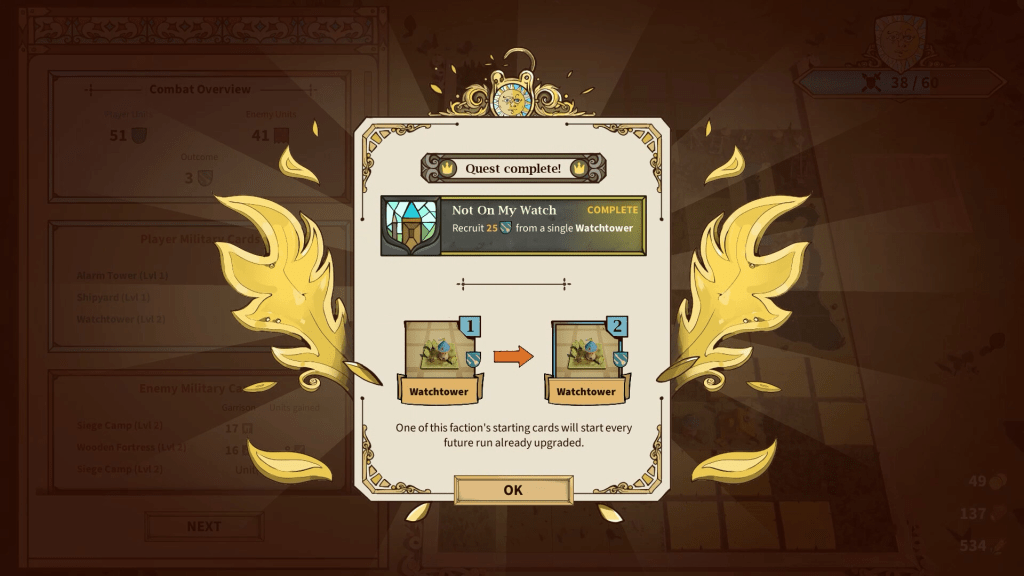

La estructura roguelite entra en juego porque, cuando la partida termina (por daño excesivo al castillo, por colapso de espacio, etc.), el jugador puede reiniciar con nuevas cartas desbloqueadas, mejoras persistentes o bonificaciones de metajuego. Esto permite experimentar con distintas facciones —cada una con su enfoque estratégico— y distintas vías de construcción del mazo. Asimismo, el diseño incorpora misiones o retos que desbloquean cartas, mejoras o nuevos elementos, lo que confiere continuidad entre intentos fallidos.

En la práctica, la jugabilidad tiene numerosos puntos fuertes. En primer lugar, la combinación entre el puzle espacial y la estrategia convierte cada decisión en un momento tenso: si uno coloca mal una pieza, puede arruinar un plan de largo plazo. Esa sensación de “una jugada mal pensada puede condenarte” es frecuente. También genera emoción cuando, en medio del caos, se logra encajar una jugada elegante que desencadena una cadena de sinergias. La variedad de cartas y efectos permite explorar diferentes estilos: se puede priorizar producción, optimización de terreno, ofensiva militar o estructuras especiales.

No obstante, también emergen limitaciones: el azar desempeña un rol elevado, pues las cartas ofrecidas al jugador en cada ronda dependen de tiradas aleatorias, lo que puede frustrar cuando un tipo de estrategia apenas aparece en una corrida. En niveles más altos, muchas partidas exigen ciertas cartas para funcionar, y sin ellas uno puede sentirse impotente. Adicionalmente, el juego exige un grado de cálculo mental constante: sopesar sinergias, recursos y resultados de combates puede volverse pesado, especialmente para jugadores menos expertos. En ciertos momentos la acumulación de pequeñas elecciones es tan densa que distrae del disfrute puro del puzle.

También hay un dilema de balance: algunas facciones o combinaciones de cartas parecen más viables que otras, lo cual tiende a favorecer rutas dominantes a medida que uno progresa. Esto limita la sensación de experimentación libre al más alto nivel de maestría. En consecuencia, Drop Duchy brilla especialmente durante las primeras horas, cuando las posibilidades se sienten abiertas y el jugador aún no domina del todo las combinaciones óptimas.

En la experiencia personal, esas fases iniciales son las más memorables: el descubrimiento de combos, el aprendizaje de qué efectos encajan mejor con determinados terrenos, la tensión de no sobregarantizar recursos mientras se mantiene la defensa. Más adelante, cuando uno ha descubierto las mecánicas fundamentales, la sensación es de afinar estrategias más que de sorprenderse. Aun así, el bucle jugable es lo suficientemente sólido como para mantener el interés: aunque no siempre resuelve por completo las tensiones entre azar y control, el diseño logra que cada caída de pieza importe y que cada partida tenga identidad propia.

Visualmente, Drop Duchy opta por una estética mitigada, limpia y funcional, sin grandes alardes visuales pero con un carácter coherente con su diseño. Los componentes gráficos —terrenos, edificios y efectos— tienden a tonos pastel y líneas suaves, con una paleta equilibrada que favorece la legibilidad incluso cuando el tablero se va saturando. No busca sorprender por fotorealismo ni por efectos sofisticados, sino por claridad visual y comodidad al leer los elementos en pantalla.

Uno de los aciertos es que, pese a la densidad de información y las múltiples capas que operan simultáneamente (terrenos, estructuras, unidades, iconos, efectos), el diseño visual consigue que el jugador no se pierda demasiado. Los iconos y colores están suficientemente diferenciados, y las animaciones de colocación o activación de estructuras ayudan a entender de un golpe qué está ocurriendo sin saturar la vista. No obstante, en momentos de mucha carga visual puede resultar difícil distinguir construcciones parecidas, lo que exige que el jugador preste atención constante.

Donde se nota cierta fragilidad es en la variedad estética: pasado un rato, los terrenos y edificios tienden a parecerse mucho entre sí, y algunas diferencias visuales menores se pierden en la repetición. No hay cambios drásticos a lo largo del avance —aunque sí se aprecian transformaciones mínimas cuando se desbloquean cartas nuevas—, lo que puede generar sensación de uniformidad tras muchas partidas. Además, los fondos de ambientación, mapas exteriores o transiciones narrativas no destacan especialmente: cumplen su función, pero sin aportar elementos memorables al conjunto visual.

Aun así, la moderación estética funciona a su favor: evita que el ojo se fatigue, potencia la claridad y prioriza que el jugador comprenda rápidamente lo que está sucediendo. En un juego con tantas capas mecánicas, esa contención visual es un valor. Así, la propuesta gráfica de Drop Duchy no busca sorprender, sino sostener: crea un entorno visual que acompaña sin entorpecer, lo cual es un virtud en este tipo de juegos híbridos.

En el apartado sonoro, Drop Duchy adopta una postura comedida pero acertada: la banda sonora es ambiental, con melodías suaves de corte medieval que acompañan sin imponerse. No hay grandes pasajes épicos ni temas memorables que permanezcan en la memoria mucho después de apagar el juego; más bien, la música cumple el papel de acompañante discreto que sostiene la atmósfera sin distraer. Para sesiones largas, esto resulta apropiado: no genera fatiga auditiva ni exige la atención del jugador.

Los efectos de sonido —colocaciones de piezas, activaciones de estructuras, desembolsos de recursos, efectos militares— están bien calibrados. Cada acción significativa va acompañada por un sonido reconocible, lo que aporta feedback inmediato. Por ejemplo, colocar una estructura disparará un “clic” claro; al activar sinergias se perciben leves sobresaltos sonoros que ayudan a reforzar que algo ha ocurrido. El volumen relativo entre música y efectos está bien equilibrado: los efectos no compiten con la música, pero tampoco pasan desapercibidos.

En cuanto al doblaje o voces, Drop Duchy no ofrece narración hablada ni diálogos con actores. No es un juego que dependa del guion hablado para generar inmersión. Esa carencia es esperable dado su perfil; no resulta especialmente perjudicial, pues el foco está en las decisiones mecánicas. No obstante, para jugadores acostumbrados a juegos con voces, la ausencia puede sentirse como un punto de ajuste menor: se pierde la dimensión emotiva que un buen doblaje podría aportar al conflicto del reino.

En la experiencia personal, el sonido cumple su función de acompañante eficiente. No hay momentos memorables desde el punto de vista auditivo (no se experimenta “wow” sonoro), pero tampoco hay fallos destacables. Si acaso, uno desearía algún tema musical más ambicioso para momentos culminantes —como enfrentar al jefe final— que acompañe con mayor intensidad la tensión mecánica. Pero siendo realistas, el diseño sonoro cumple su cometido sin estridencias ni debilidades graves.

Tras analizar la historia, jugabilidad, gráficos y sonido de Drop Duchy, se puede concluir que su principal logro es lanzar una propuesta híbrida original y sólida, aunque no exenta de sobresaltos. En cuanto a la historia, su ligereza narrativa puede interpretarse tanto como ventaja (no distrae del núcleo mecánico) como debilidad (falta de profundidad emocional). En el apartado visual, el diseño modesto pero claro acompaña bien la densidad mecánica, aunque con poca variedad estética para largo plazo. En el sonido, la experiencia es funcional y eficiente: música agradable de fondo y efectos precisos, aunque sin elementos memorables o envolventes.

El núcleo del juego, su jugabilidad, es a la vez su mayor fortaleza y su prueba más exigente. La fusión entre caída de bloques, optimización territorial, construcción de mazos y resolución de combates es ingeniosa, desafiante y capaz de generar momentos memorables cuando se alinean sinergias. Pero al mismo tiempo la dependencia del azar, la densidad de cálculos mentales y la aparición de estrategias dominantes limitan algo la sensación de libertad total. Aun así, el bucle roguelite funciona bien: los intentos fallidos se convierten en aprendizajes, y la progresión persistente motiva seguir adelante.

En conjunto, Drop Duchy es una experiencia recomendada para quienes disfrutan de juegos que combinan reflexión, estrategia y puzle. No será para todos —su complejidad, su exigencia y su componente aleatorio pueden frustrar a jugadores más casuales—, pero para el público adecuado se convertirá en una joya de “una partida más” constante. Lo más destacable es que, con limitaciones reconocibles, logra que cada pieza que cae importe, que cada edificio colocado cuente y que cada derrota invite a volver con mejores herramientas. En definitiva, Drop Duchy es un híbrido audaz que no solo genera curiosidad, sino que vale la pena explorar para descubrir sus matices internos.